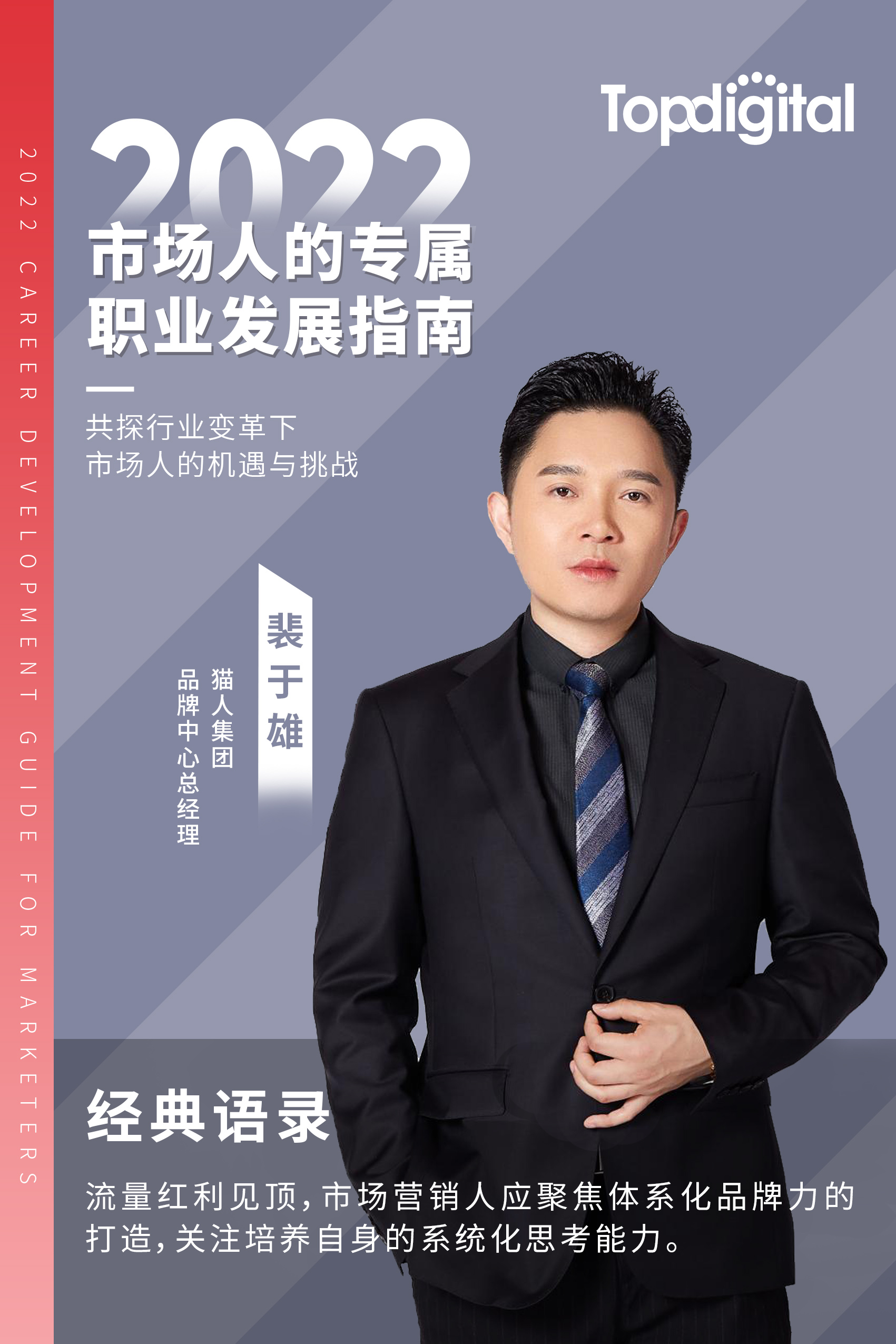

对话猫人集团品牌中心总经理裴于雄:流量红利见顶,市场营销人应聚焦打造体系化能力,培养系统化思考能力 | 市场人职业发展指南第七期

对话猫人集团品牌中心总经理裴于雄:流量红利见顶,市场营销人应聚焦打造体系化能力,培养系统化思考能力 | 市场人职业发展指南第七期

-

2022年7月21日

- Posted by: TopDigital

伴随着互联网的高速发展,市场营销行业发生着巨大变革 。自媒体、MCN机构、各类新锐品牌崛起,竞争对手数量逐年增加;元宇宙、盲盒营销、IP 营销、品牌联名…各类营销玩法层出不穷。

裴于雄:看重销量增长的这种趋势至少有三年以上,从增长黑客到这种首席增长官,包括首席品牌官变成首席增长官,这种趋势的背后,我个人认为它是一个阶段性的现象。

当面临巨大的电商红利或媒介红利时,非常强调创新意识。比如说通过社交裂变的方式,巧妙的营销活动,取得较大增长。在此背景下,营销聚焦增长、聚焦数据化呈现,“以增长为导向”的思路成为热潮。

从去年底或者从今年开始,很多平台的流量红利正逐渐消失。从整体大趋势来看,我们也可以看到近几年的独角兽APP,创新程度越来越弱,意味着电商红利,媒介红利现在几乎没有了。

基于此,我个人觉得还是要回归到品牌营销的本质,从产品到定价,渠道到促销,做好这些环节才能形成真正的增长。

裴于雄:关于品效合一,我的观点叫“大品牌、大增长”,而不是追求单一的ROI收益,这种方式现在来看也不太现实。

现在比较流行的说法是偏运营型的思维,比如一次活动找了100个达人,产生了多少ROI。

如果去掉这个时代背景讲“品效合一”,要从另一个角度去回答,即需要大的品牌性变革。比如猫人集团在科技定位下思考如何做科技型爆品,这种就是品效合一。

前两年大家说品效合一是唯增长、唯数字论,对产品、传播的关注偏弱,但是现在猫人重新进行品牌定位,发掘品牌基因与优势,产品科技和科技产品并重的思路,推动我们在产品体系上做出重大变革。

其次,在价格方面做了一定的变革。所谓的定价并不是追求低价,虽然猫人之前为了扩展市场占有率,低价格段产品占比相较于现在偏高,但做市场和品牌的都有体会,一味追求低价的恶行竞争是不可取的,因此猫人内部是非常鼓励提升产品实力和溢价能力的。

从渠道来看,猫人今年也花重金重新布局线下。猫人看来品牌做强要有较强的渠道管控力。所以从此前的经销商管理,转变为花大成本建设自营体系,谋求重新掌控渠道。

再从促销上来说,促销的背后也会关联到品牌。比如,我们找了年轻人喜欢的明星做代言,大家能看到的是迪丽热巴。之后也会官宣一位一线男明星,此举都是为了提升品牌影响力。

一系列动作背后,单独看和品效合一扯不上关系。但是当产品、价格、渠道、促销四方面都能高效地协同运转后,再放大至更长的时间维度来看,增长量级就可能从100亿变成200亿,甚至300亿。这时的增长就是我说的大品牌大增长,现在我更偏向于这种策略。

裴于雄:不同品牌对用户的认知不同,要做的用户洞察也不同。比如,新锐品牌要有清晰的用户洞察,明确目标用户群体。该用户群体最本质的需求是什么,如何满足这些用户群体的需求。在用户群体洞察上,找到一个空白区以此深入既有的市场竞争格局中,新锐品牌才会获得一线生机。

颜值当道,新锐品牌绝大部分都拥有具有辨识度的视觉体系,并擅长以此为切口在竞争激烈的市场当中占据一席之地。如果有一天新锐品牌市场规模达100亿、200亿,可能不仅定位成年轻人的品牌,而是国民性品牌。

对于猫人这样一个国民性的品牌来说,更多考虑的是国民的整体性。如果我们将用户定义在一个具体的年龄段,就无异于把自己的蛋糕做小了,这对猫人来说是没有价值的。

猫人考虑更多的是拉势能,聚焦提升品牌势能,而不是对标小众群体,获取部分消费者认同。

比如说波司登的核心定位是“畅销全球72国”,这个定位并不能体现出它聚焦于哪类用户群体,但是对于任何用户群体来说,看到这句话就会让他觉得波司登是个很厉害的品牌,产生仰望感。

而猫人的定位叫“25年专研科技内衣”,这句话背后也很难体现出品牌关联到具体哪个用户群体,但是也会让用户看到这句话后认为这个品牌有点厉害,会对科技内衣这类新物种心怀向往,所以像猫人这样极具国民度的大品牌更多考虑的是拉升品牌势能,让用户感动,这是我对用户洞察的理解。

TopDigital:猫人集团主要做的是大众品类,想做有高势能的形象,但目前市场消费主力军是年轻群体。而在维持品牌整体形象与实现年轻化改造之间存在一定矛盾,您如何看待这一矛盾,如何平衡这一矛盾?

裴于雄:品牌年轻化不一定指用户年轻化,而是品牌心态年轻化,是始终能焕发年轻的品牌活力。

我们不是说要讨好20-30岁的用户群体,我们做的升级是要让4、50岁的用户会觉得猫人一直在年轻。这个问题的逻辑是,我们猫人做的是年轻化,而不是只服务年轻用户。

TopDigital:猫人在做破圈、拉势能的过程中会聚焦哪些方面?是要通过事件营销的大活动把自己势能给“砸”出来吗?

裴于雄:“砸”当然是有必要的,但是我们要有创意地砸、系统化地砸。单纯砸的话,容易变成烧钱游戏。

现在品牌很难垄断一个媒介、反复触达用户。营销举措背后取决于品牌方对媒介的理解,比如说投分众,一块简简单单的屏,背后的策略深度、思考深度不不同,呈现的效果不同。

我们既要有足够预算去砸,还需关心预算如何花好。其中系统能力、思考能力是最底层的核心能力。

TopDigital:当我们在做整合营销,比如投放分众、微博、抖音直播间、或不同板块共同推动营销效果,您会怎样去思考在一次活动中该在哪些平台做投放,投放哪些内容?

裴于雄:个人规划媒介投放的底层逻辑或出发点是要判断有没有试过。比如说同样投放广告,在地铁广告、高铁广告之间和机场广告之间,如果说有三家供应商来找我聊,我的判断依据可能是哪一家媒介更有势能。

对于势能,市场上很难有清晰的数据支撑。从客流量来说,机场客流量比不上地铁,从数据上看你机场的媒体传播效率可能也不如地铁高。

从曝光量上来说,机场不及地铁。那为什么投机场?因为它有势能。如何用数据判断机场是否有势能,其实是无法做到的,但从常识来看,大家认为机场是有势能的。

所以如何去使用媒介,背后数据只是参考,更多的还是取决于对于市场的洞察,以及主观上的判断。这是取决于个人能力的高低。

TopDigital:在您看来,媒介/渠道投放能够吸引多少的用户注意力,悟性比较高的市场营销人是能有所洞察的?

裴于雄:对,就像此前有人采访罗永浩,认为锤子手机设计不好看。有人说审美是主观的,没有固定标准,但罗永浩说审美是有标准的。

就好像我对媒介的理解,看起来是我个人的判断,但这种个人的判断背后,也是基于我在体验后的思考。坐地铁我就会观察地铁广告,刷抖音时会观察开屏广告,从个人体感加以辅助判断。

TopDigital:从您这些年在市场营销部门的从业经历来看,您觉得目前市场营销人比较缺乏的能力或思维是什么?

裴于雄:每个人的底层能力不同,我是偏策略、战略这块,所以我发现身边很多同行执行能力很强,但是不明白事情最本质的底层策略,缺乏系统性的思维。

他可以做一场活动,但不明白活动背后沉淀的事物?在企业发展中处于什么阶段?个人认为策略能力应该是一个市场人员最核心的能力。

其他市场人可能是资源出身,会觉得资源最重要,因为有资源才能办事。个人认为资源固然重要,但如果策略不清晰,资源容易浪费。

TopDigital:您关注到市场部人员比较缺乏策略能力,那您会依此推动市场营销部门做哪些组织架构和工作流程上的调整呢?

裴于雄:首先,从招聘方向来看,我招人基本上不看他的工作经验、行业经验、技能经验,首先看个人的悟性——底层逻辑思维能力,所以我一般招的都是毕业于211、985新闻传播学、广告学、市场营销学的学子。

市场营销是需要强悟性的行业,很难按照教科书学就学出来,把《定位》读百遍也不一定能成为真正的市场营销专家。

其次,我会尽可能去建立一个策略部或策略组:由总监、总经理拟定最核心的策略,下属员工在主策略下做策略延展。

TopDigital:我们观察到近些年来有一些大型国际企业把CMO(首席品牌官)取消后设置了CGO(首席增长官),但也有企业与之相反。从您的角度来看,CGO这个岗位最后会取代CMO吗?CGO取代CMO这一趋势,对于市场部门的高层级人士提出了哪些要求?

裴于雄:首席增长官是阶段性、时代性的产物,称谓变化的侧重点是希望任何一个动作都能带来增长,但是其实这也是基于流量红利的背景。有些企业重设CMO正说明流量红利的背景一去不复返。

CMO强调系统性整合,除了单一增长外,需关注组合性动作背后带来的整体性增长。在我看来未来电商红利和流量机会几乎殆尽,未来比拼的更多是扎实的系统化能力,所以我觉得CMO更能代表未来发展方向。

TopDigital:您觉得过于强调增长这个词并不是一件好事,比如目前一些公司想往CGO方向发展,但之后也会因为流量争夺等问题再次回归或聚焦到品牌的整体性发展方向。

裴于雄:是的,现在聚焦于单一事件的增长比较困难。

TopDigital:目前很多企业和品牌方都在探索私域玩法。因为如今获取流量成本的难度大幅度提升,所以大家都希望沉淀自己的私域,免费且反复地触达他们的消费者。在您看来,企业想要做好私域,会面临哪些问题?

裴于雄:我认为私域是跟风式的营销方式。在我看来,这个时代做私域是一件效率较低的事情。

在流量红利高的情况下,商家可以反复触达用户、形成复购。但是现在用户忠诚度并不高,通过社群维护用户情感效果有限。我比较认可的方法论还是偏向于“大品牌、大增长”。

举个例子,蔚来汽车做的私域不错,用户运营做得非常好,口碑也不错。但据我们观察,蔚来在私域或者用户运营经营背后的本质在于品牌做得好,是消费者对品牌的天然认可,把品牌作为图腾一样崇拜。所以私域背后还是品牌,有品牌认同才有私域。

TopDigital:所以在您看来,无论是差异化的营销手段,还是成本较高的私域运营都是锦上添花的事情,从战略角度来看,品牌要获得关注,并且有持续的增长,还是要把自身的品牌力、产品力、渠道完善好。

目前有很多品牌采取打爆品的方式,但是有些品牌在一阵热度之后销售额有明显下滑,通过活动给整个品牌带来的提升没有这么多。

您在做一些大品牌大活动的时候会着重考虑哪些要素来平衡做爆品的同时,来维持品牌的生命力?

裴于雄:做爆品首先看你的起心动念是什么。若是用电商思维做爆品,背后的策略洞察相对较弱,是基于经验从几十个品里面去通过数据验证来放品。

品牌要看数据,但不能被大盘数据所束缚。因为数据已经是大盘跑出来的,你很难在池子里再去引领大盘。我们要追求的是基于对市场的理解,去判断爆品,不管从数据上看有没有销量,用户转化高不高,坚定认为某类产品能引领未来的方向我们就去干。

比如像Ubras推出无尺码内衣,在没推出这个产品,从数据上看大家都觉得无尺码只是个小品类,但是他们坚定地认为无尺码就是一个大赛道,加紧投入。现在再看大盘数据,无尺码就是大赛道。

从推广逻辑来看,打爆品的目的是为了打开新赛道、突破原有数据大盘。通过一个品打开一个赛道,这是我们不一样的出发点。

过度依赖数据很难带动品牌创新思考

TopDigital:目前很多企业在进行数字化转型,在您看来,在数字化转型的浪潮中,市场营销部门哪些岗位会受到数字化的影响?

裴于雄:数字化对投放有一定影响,追求转化就会对数字化有需求,但做市场、做品牌、做营销要有很强的悟性和洞察力,能够去预判未来趋势。数据只能代表过去,所以对我们来说,数字化可能只是一个工具、一个参考,做市场营销如果盯着数据看,永远打开不了新赛道。

TopDigital:很多企业为响应数字化转型开始布局数字化,花重金购置设备、软件,甚至请外部机构帮忙做一些数据收集清洗,所以你觉得这会是过度性依赖数据吗?

裴于雄:是的,数据只是基于既有结果统计出来,既有结果它不能代表未来。如果什么事情都依据数据的话,只要花足够多的钱拿到数据,竞争还有什么高下之分呢?

TopDigital:您再往前看,比如说我们往后看三、五年的时间,您会觉得整个市场部门的组织架构会有怎样一个变化?

裴于雄:组织架构基本没变化。因为做市场营销需要的底层能力是一样的,如果说有变化,可能是大家用人习惯的变化。

像前几年大家招人,首先会考虑有没有小红书的投放经验,有没有B站的投放经验,会很看重这种行业经验,但是实际上像小红书也好,B站也好,抖音也好,它所代表的这种行业经验可能很快就会过时,所以未来我觉得更多的还是我个人比较相信的像深度思考这种底层的判断能力。

如果过于追求行业经验的话,可能很容易就会被淘汰。

市场营销人不能飘在天上,也不能过于接地气

TopDigital:从您的角度来看,您会怎样看待市场营销这个“盘子”以及不同板块的布局,譬如营销战略体系化的链路或逻辑如何?

裴于雄:我认为从企业发展阶段来说,可以分三个阶段;第一个阶段是资本原始积累阶段,因为品牌体量小可以直接通过运营打法去成长,让自己成为能够活下去的企业。

当他积攒到比如说年销售5、10个亿的时候,如果还想往上突破,仅通过获取流量红利的打法很难做大生意盘。这时候需要市场营销团队,通过拉升品牌势能、事件营销、推广投放,这个阶段如果说他的市场营销团队够厉害,有可能把这样个企业规模从10个亿拉升到百亿。

再往上,比如说你到了100亿以上,这个时候可能你需要通过融资的方式去帮助企业从100亿扩展到300亿、500亿甚至1,000亿,这个时候可能一个顶级的财务团队、资本团队可能更为重要。

所以你问我市场营销的一个格局,个人认为最适合市场营销人员发展的公司应该处于发展壮大期,而不是属于初创期的企业。初创期,企业对你的市场营销有各种不切实际的幻想,期望每一次的投入都有转化,在对结果的期待中个人会比较痛苦。

如果待在一个破圈(从10个亿到100亿)的增长环境下,很多老板要从运营思维转化成品牌型思维。将思维打开,相信品牌、相信市场营销的价值,就能够比较好地突破圈层去往更高级别发展。

TopDigital:总的来看,市场部门既要面对企业数字化转型浪潮,向内迭代;又要 紧跟时代潮流,向外探索;在业绩上可能面对流量、数据上的压力。或 多或少,市场人都有一定焦虑情绪。那您在市场营销领域也是从业时间 比较久了,您有什么建议给到当下的市场从业者,帮助他们去优化工作 或者缓解职场焦虑?

裴于雄:现在市场上公司的打法大体可以分两种,一种是运营化打法,一种是品牌化打法,品牌人员进入到一家运营型公司,被电商总监带着,当然时时刻刻的都数据压力。

如果进入到品牌性打法的公司,可能你更多考虑的是拉势能、提升品牌调性,这些方面有相关数据,但相对来说不是完全依赖于数据。

另外,市场从业人员在运营型、电商型的公司里经历几年,会对营销和转化认知更深刻一点。目前很多市场部的小伙伴,是从4A广告公司出来的,主要是天马行空的创意、不计成本投入,对业务和生意的理解不够的。

如果有几年电商运营经验,能清楚每一笔投入能够产生多少转化,强化评估意识,结果是不一样的。我们既要拒绝飘在天上,也不能过于接地气,市场营销人要有一个成长的阶段。